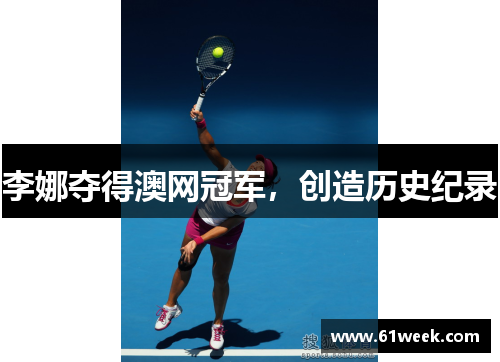

2014年1月25日,墨尔本公园的欢呼声划破天际,李娜以两盘完胜齐布尔科娃,成为首位夺得澳网女单冠军的亚洲选手。这场胜利不仅填补了中国网球大满贯冠军的空白,更以极具戏剧性的方式改写了世界网坛的格局。从少年时期背负体制压力,到单飞后突破职业瓶颈,从法网首冠的惊艳到澳网登顶的圆满,李娜用球拍书写了属于自己的传奇。本文将深入剖析这场历史性胜利背后的多重维度,解读其对中国体育乃至社会文化的深远影响。

1、破茧成蝶的蜕变

少年时期的李娜在专业队训练时,就展现出与众不同的反叛精神。当教练要求队员加练时,她会直截了当地反问:"为什么要多练半小时?"这种对传统训练模式的质疑,预示着她后来单飞改革的必然性。2008年北京奥运会后,李娜毅然选择"单飞",这个决定在当时引发巨大争议,却为她的职业生涯打开了新天地。

脱离体制束缚后,李娜开始自主组建团队,聘请外籍教练托马斯。科学化的体能训练、个性化的技术调整,让她的底线击球更具穿透力。2011年法网夺冠看似偶然,实则是训练体系改革的必然结果。托马斯曾回忆:"娜姐每天要完成200次正手斜线击球,落点误差不能超过30厘米。"

澳网决赛当天,李娜在第二盘5-2领先时意外摔倒,头部重重撞地。医疗暂停时,她坚持要求继续比赛。这个细节折射出职业化带来的心理蜕变,曾经的"刺头"已成长为真正的斗士。当冠军点兑现时,她仰面躺在蓝硬地上的画面,成为亚洲网球最经典的瞬间。

星空手机网页版登录入口2、技术体系的革新

李娜的技术风格颠覆了亚洲选手的传统定位。1米72的身高在女子网坛并不出众,但她将力量与速度结合到极致。正手击球时速经常突破160公里,这个数据甚至超过同期部分男选手。在澳网决赛中,她正手制胜分达到17个,远超对手的5个。

发球技术的突破尤为关键。2011年法网期间,李娜的一发成功率仅为58%,到了2014年澳网,这个数据提升到67%。团队引入生物力学分析后,她调整了抛球高度和转体幅度,二发平均时速从135公里提高到145公里,这在关键分上形成了巨大优势。

战术选择的智慧同样值得称道。面对齐布尔科娃的快速变线,李娜主动将击球节奏放慢,通过高弹跳的上旋球破坏对手的击球点。这种"以慢制快"的策略,展现了顶级选手的比赛阅读能力。第三轮对阵萨法洛娃时,她甚至在局间休息时用中文与教练讨论战术,成为 multilingual 沟通的典范。

3、文化碰撞的缩影

李娜的成功引发了对中国体育人才培养模式的深刻反思。传统举国体制强调集体主义,而职业网球需要高度的个人自主性。单飞初期,李娜需要自己联系赞助商、安排行程,这种市场化运作在当时可谓石破天惊。国家体育总局后来调整政策,允许更多运动员走职业化道路,李娜无疑做了开路先锋。

东西方文化的融合在她身上体现得淋漓尽致。赛场上,她会用英语与裁判争论;发布会中,又能用武汉方言讲笑话。这种文化切换能力,帮助她在国际网坛建立了独特的个人品牌。耐克为她设计的"心跳"系列战袍,巧妙融合了中国书法元素,成为体育时尚的经典案例。

李娜的幽默感打破了外界对中国运动员的刻板印象。澳网夺冠后,她对着镜头调侃丈夫姜山的鼾声,这个片段在社交媒体获得数百万点赞。这种真实不做作的表达方式,让全球观众看到了中国运动员的人格魅力,也为体育明星的形象塑造提供了新范式。

4、社会影响的涟漪

李娜夺冠后,中国网球人口呈现爆发式增长。据统计,2014年全国新增网球场馆300余家,青少年网球培训机构的报名人数同比增长230%。在武汉,李娜的家乡,每年举办的业余网球赛事从3场激增至20场,形成了独特的"娜效应"。

更重要的是,李娜改写了社会对女性运动员的认知。她在孕期仍坚持参加商业活动,产后迅速恢复训练,展现了现代职业女性的多维角色。当被问及如何平衡家庭与事业时,她直言:"不需要平衡,只需要做出选择。"这种独立自信的态度,激励了无数中国女性突破传统框架。

总结:

李娜的澳网冠军不是偶然的胜利,而是职业体育规律与中国改革浪潮碰撞的必然产物。她打破了体制的藩篱,证明了市场化道路的可行性;她重构了技术体系,展现了科学训练的力量;她跨越文化鸿沟,树立了新时代中国运动员的标杆。这场胜利的价值早已超越网球本身,成为社会变革的鲜活注脚。

从更宏观的视角看,李娜的成功预示着中国体育从"举国体制"向"职业化+市场化"转型的历史趋势。她的故事告诉我们,当个体的创造力与时代的机遇相遇,就能迸发出改变历史的力量。如今,每当有中国选手站上大满贯赛场,观众席上总会响起熟悉的武汉口音加油声——这是对开拓者最好的致敬,也是对未来的无限期待。